此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

稀土分离,一度是中国工业的卡脖子难题,储量占全球九成,却只能低价卖原矿。

几十年里,这道难题卡死无数实验室,直到一个人坐了四十年冷板凳,把“分不开”的镨钕掰开,把“中国制造”的命门握在自己手里。

归国科学家的使命起点

上海外滩,1951年一月清晨,江面浮雾,法国邮船“德黑兰”号靠岸,徐光宪拎着一个棕色手提箱下舷梯,身上只有两件厚毛衣、一沓实验数据、一本《溶剂萃取原理》。

他在船尾栏杆边停了几秒,深呼吸带着机油味的海风,美国导师给他写过三封挽留信,开出一流实验室与高薪,船开前夕还送来一封电报:再想想。

徐光宪握着那张蓝纸,最终放进海里,看字迹被盐水晕开。

留美三年,他几乎住在哥伦比亚大学化学楼,凌晨两点结束实验是常态,请不到玻璃工,他自己吹制柱形萃取器。

博士答辩那天,评委问他回国打算,徐光宪答:“我要把核燃料里的脏东西洗干净。”评委会记录存档至今。

回到国内,他被分到北京中国科学院近代化学研究所,研究所只有两间能放置放射源的防护室,墙面还残留旧德国水泥的裂纹。

白大褂缺货,几位年轻助手用纱布做袖套,徐光宪第一件事是把美国带回的溶剂配方影印三份,锁进铁皮柜,钥匙随身。

1956年,国家布局稀土资源开发,调查数据显示,白云鄂博矿区储量位列世界第一,却只能出口氧化混合物获取外汇。

外国公司用离子交换柱抢先提取镨钕,再倒卖高价磁材,技术差距刺目。

徐光宪在稀土专家座谈会上说了六个字:“镨钕,必须拿下。”会议记录员没抄到标点,因为他一句挤一句。

1972年八月,计委正式下达“镨钕分离专项”,文件送到实验室时,徐光宪刚结束通宵实验,睡眼里布满血丝,他扫完三页批文,转身在黑板写下五行任务——

测试国内可产萃取剂

设计可放大流程

建立成分—配位图

精度≥99.9%

工业成本≤国外20%

字迹用粉笔压得很重,助手回忆,粉末扑面而来,嗓子呛得想咳却没人敢出声,当天起,稀土实验室昼夜不熄灯。

从“推拉体系”到串级萃取革命

稀土萃取最大的难点在于镨、钕半径差只有0.003皮米,传统离子交换法要排成上百根树脂柱,流速慢到像冬天蜂蜜。

徐光宪提出“推拉体系”时,没有现成公式可套。他把镧系元素的配位常数抄在方格纸上,又按电荷密度画成折线,那本方格纸后来裱进实验室走廊。

推——增加溶剂的亲油基团,让钕优先进入有机相;拉——调弱酸度,使镨在水相停留。

一次萃取,分配系数差值被放大十倍,可是工业要求连萃三十级,误差可随级数放大。

徐光宪又在咖啡纸背面写下“串级”两字:把萃取槽串成瀑布,让溶剂像接力棒,元素一步步分流。

没有计算机,他让学生用算盘算级联平衡,最累那周,人手每昼夜要拨珠子两百万下,手指磨破,绑胶布继续。

萃取曲线终于落在糊满胶水的牛皮纸上,徐光宪用钢尺对光,确认曲线在95%信噪以内,他才点头。

1977年春,五十升中试装置在包头试车,酸雾充满车间,玻璃塔闪着冷光。第一批溶液从进料口注入,三十分钟后出口溶剂开始分色,助手取样,用分光光度计测吸收峰。

读数:镨纯度99.11%,钕纯度99.07%。全场先是一静,随后掌声混着咳嗽声炸开,徐光宪没鼓掌,他看秒表:流程耗时比国外缩短八成,那才是他要的数据。

1983年,《稀土化学》和《稀土冶金学》两本著作定稿,序言只有一句话:“冷板凳,也能磨出锋利刀。”

同年,国家自然科学一等奖授予“镨钕高效分离及串级萃取理论”。

颁奖礼上,录像师把镜头对准徐光宪,他却低头整理题词,录音里依稀听见他对学生说:“赶紧回厂,把流程写进操作规程,别耽误生产。”

评奖带来的最大好处是经费,稀土实验楼扩建,两层变四层,新楼落成那天,他在墙上挂一块木牌:“推拉——串级——终端纯化”,提醒后来人。

实验台边仍摆一部算盘,边框被酸雾蚀出白斑,访客问:现在有电子计算器,还留算盘干什么?徐光宪回答:“别忘了我们怎么开始。”

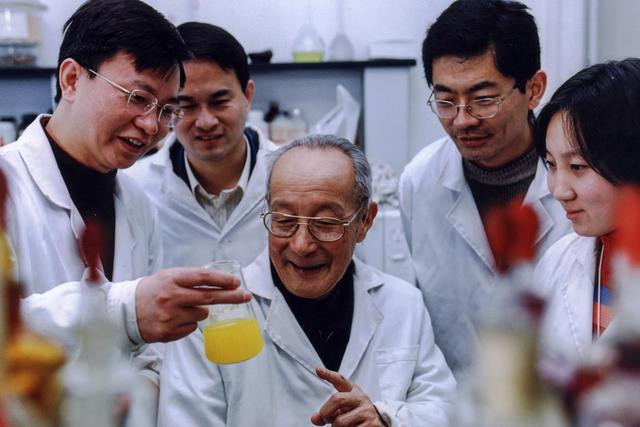

四十年里,他培养博士生一百一十七名、硕士生两百一十名,最早那批学生后来参与钬、铒等重稀土分离,再把“中国工艺”推向钕铁硼永磁、医用造影剂。

有人笑称“北大化学楼地下室,是稀土产业的诞生地”,徐光宪只笑,不接话,他把更多时间放进安静的办公室,继续补全配位数据库,一张手写卡片一条数据,抽屉拉开像装满光盘的机房。

稀土产业从“卖资源”到“控技术”

2000年前后,中国稀土年产量已跃居世界第一,出口价格却不断下跌。

一吨稀土矿,含二十余种稀有元素,只要缺了高精度分离,终究只能当废石头卖,国外企业从中国进口原矿,再加价十倍售回。

有人喊着“资源诅咒”,徐光宪不认,他拿出1992年写的老笔记,指出几个关键字:分离、提纯、应用接口。

他早在90年代初就提出:“光有分离不够,得控住提纯精度和下游制程。”

磁材用的是高纯钕,荧光粉靠铕、钆,军事激光系统则卡在铽、镝纯度。他主张将串级萃取延展到重稀土领域,建立提纯中心,从源头切断外商技术垄断路径。

2005年起,国家设立稀土出口配额,严格限制原矿出口,引导企业向深加工倾斜,技术带动产业链延伸。

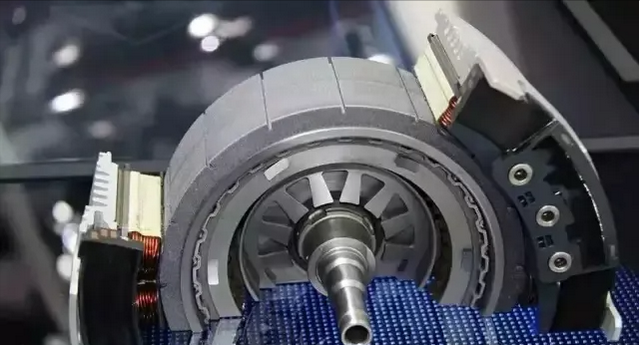

高性能钕铁硼磁体产能爆发,广泛应用于风电、电动车驱动电机、医疗核磁、变频空调等设备,中国迅速占据全球稀土永磁市场90%以上份额。

这一转变背后,是徐光宪那套技术的根,包头、赣州、四川等地稀土厂逐步统一流程标准,将原本各家私有的小流程打通成模块化系统,串级理论成了行业默认通用语言。

工人培训教材中直接引用他1983年手写草图,至今未改。

更深的意义,是军工领域的彻底脱钩,激光测距、雷达反隐身系统、核潜艇导航系统,都依赖高纯稀土。

早年有些系统用进口荧光粉,经常死机、闪烁,国产稀土全面替代后,稳定性提升30%,使用寿命拉长至八年。

中科院某研究员在会议上直说:“别看它是一撮粉,装备能不能打得准,就靠它。”

徐光宪晚年多次建言,必须设立国家稀土战略储备,不能再用“挖一吨卖一吨”的思路,他呼吁将稀土划为战略资源,建立价格调控机制,避免“白菜价外流”。

他参与制定的储备机制在2009年后逐步落地,形成以包头、南方稀土为基础的一级库存体系,部分重稀土直接锁仓。

有一次会议上,一位基层代表问:“老先生,稀土真的值这么多钱吗?”徐光宪没抬头,只回一句:“它不是钱,是命门。”

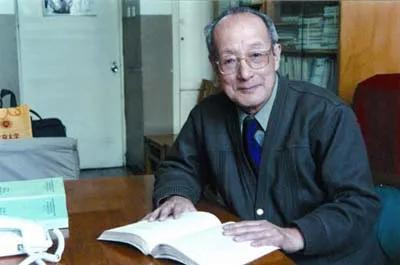

科学家的冷板凳哲学

徐光宪去世前一年,仍在更新稀土化学数据库,他习惯用手写卡片,抽屉摞成一排。他说:“打字太快,容易错,笔写的,记得住。”

他的学生遍布国内各大研究所和企业,其中有二十多人成为院士,主导稀土在新能源汽车、5G基站、激光通信等新领域的拓展。

他们中有的曾问他:“老师,咱们现在领先了,是不是可以缓口气?”他答得快:“领先?明年就落后。”

他拒绝“科学无国界”的说法,对外合作时,他常提醒团队:“合作归合作,数据得分清楚,我们要的,不是帮别人调溶剂。”

国家授予他“感动中国年度人物”时,电视台要拍纪录片,他婉拒现场采访,仅发来一句文字回应:“科研靠天赋一小半,剩下九成是耐得住冷板凳。”

这一精神逐渐被提炼为稀土科研圈里的“不成文规则”:不追热点、不蹭资本、不放弃配平每一条反应式。

学生想开公司,他点头;学生说要上综艺,他摇头。

他的离世没举办追悼会,告别式只用了二十分钟,一张老照片,一本破实验记录本放在桌上。

出殡那天,北京化工大学一栋实验楼门前,摆着一张纸牌:“本楼部分数据由徐光宪设计,不得私调。”

2019年,中国稀土分离纯度指标首次超越国际通行标准,媒体报道时,画面上出现一页发黄手稿:三栏配比表格、铅笔批注、几道勾抹。角落写着:“徐光宪 1981年6月。”

2025年,稀土串级萃取理论被列入全国高中新教材,作为“自主创新典范”案例,课本上那句“冷板凳也能磨出锋利刀”,仍保留原样。

回头看那四十年,几代人坐在溶液味弥漫的实验室里,从推拉、串级,到今天的AI优化模拟,都绕不开一人,他不是站在舞台中央,而是常年埋头桌前的徐光宪。

一个只管数据、只信实验、不愿说废话的老人,留下了中国稀土从被动开采、技术受制,到主导全球、控制工业命门的路径图。

他那句“只要不动手,就永远不会失败”,如今仍贴在无数实验室门口。